购房者的信心决定房价的涨跌!

目前,许多人的体感:房价在跌,心里没有底,并且工资没有涨,工作还不稳定,哪里还有钱买房子?

但国家统计局的数据表明,GDP一直稳定增长,居民收入也一年一年地往上涨。

宏观数据看起来还可以,但是普通老百姓却紧紧攥着钱袋子,房产市场的成交数量和价格还一直往下降。

这种脱节的情况到底是为什么?

今天咱们就用一组冷门但关键的数据,揭开真相。

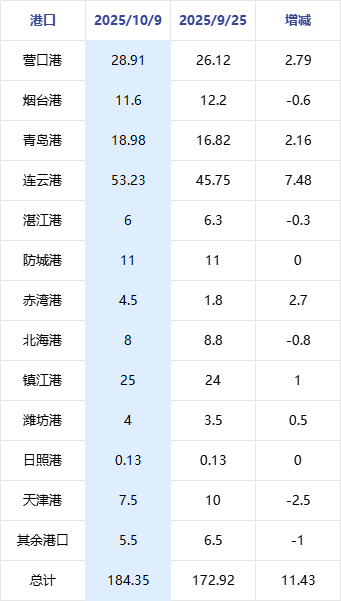

先看一组楼市现状,

全国50个大中城市的房价,从2021年10月开始由涨转跌,到2025年7月,环比跌幅已经连续4个月扩大,最新数据是0.81%。

也就是说,房价不是慢慢降,而是越跌越快。

反观统计局公布的城镇居民人均可支配收入,增速稳得很,2023年以来一直保持4%到5%,2025年上半年甚至达到4.7%,比2021年房产最火的时候还高。

如果大家手里有钱,为什么不敢买房?

你肯定问:“我的工资单真的涨了吗?”

统计局的数据逻辑是总体核算,打个比方,富人收入涨10%,普通老百姓工资没有变化,这么一平均,增速还能是正数。

但问题是,购房的主要人群从来不是金字塔顶尖的10%。

举一个现实的例子,

小王在二线城市上班,每个月有8000元工资,每个月要还5000元房贷,2025年公司裁员,工资降到7000元,他肯定不敢考虑置换新房。

老李是个体户,2024年挣50万元;2025年生意不太顺溜,存款降到30万元;他宁肯把钱存入银行,不敢投资房产。

个人的喜怒哀乐,无法被简单地汇总成宏观“平均值”;而统计局公布的“收入增长”,一定程度上掩盖普通百姓收入实际下降以及对失业的担忧。

如果说统计数据是“阳春白雪”,央行的城镇储户问卷调查就是“下里巴人”。

该调研每季度开展一次,针对全国2万名普通存款人,询问的事情挺直接:

“下季度你的收入增加吗?”、“你对房价是涨是跌?”

这里头有一个要紧的指标叫“居民收入信心指数”,超过50%,就是“有信心”;低于50%,就是“信心不太够”。

展开全文

看一组对比数据,

2021年楼市火爆时,这个指数长期50%以上;

•2023年疫情放开后,短暂反弹到接近50%,但随后一路下跌;

2025年二季度,直接跌到45%,创下近10年新低。

同期央行调查显示,只有89%的人觉得房价涨,超过20%人打算“忍痛离开”。

老百姓对未来悲观,才是房价下跌的真正原因。

为什么普通人“越穷越不敢买房”?

这里有一个残酷的逻辑链:

1.收入信心不足→怕失业、怕降薪只敢存钱不敢花钱;

2.就业市场低迷→企业裁员、降薪常态化→多数人收入“隐形缩水”;

3.房价只涨不跌的信仰崩塌→买房从“投资”变成“接盘风险”。

举一个现实的例子对比,

2021年,小张月薪1万元觉得“再不买房就晚了”,咬牙上车

2025年,小张月薪降到8000元,公司说年底可能优化人员,他不敢去看房。

要是安全感没有了,就算房价低,也成负担。

总的来说,房产市场不是经济数据的游戏,而是普通百姓信心的反映。

如果感觉“工资没有涨、房价没有降”,实际上也应该感到幸运。

至少还没有陷入这样的“集体焦虑”当中。

千万别忘了,信心比黄金还要重要,尤其在数据有可能被修饰的时候。

评论