别被涨跌迷惑!这才是投资的底层逻辑

引子

最近美股市场的表现着实耐人寻味。表面上看,三大指数本周都出现了不同程度的回调,但细究之下,9月份的整体表现依然强劲。这种看似矛盾的走势背后,究竟隐藏着怎样的市场逻辑?作为一个在量化投资领域深耕多年的实践者,我发现大多数投资者往往只关注表面的涨跌数字,却忽略了真正决定市场走向的关键因素。

一、市场表象与内在逻辑的背离

本周美股三大指数确实出现了回调,纳斯达克下跌0.65%,标普500下跌0.31%,道指微跌0.15%。但有趣的是,这丝毫不影响它们在本月整体上保持上涨态势。这种"周线下跌、月线上涨"的奇特现象,恰恰反映了当前市场的复杂性。

我注意到一个有趣的现象:每当市场出现调整时,散户投资者往往会陷入"踩高捧低"的怪圈。他们本能地认为涨得多的股票风险大,而更倾向于选择那些看似"便宜"的标的。这种心理在行为金融学上被称为"锚定效应",人们总是习惯性地以某个参照点(通常是历史价格)来判断当前价格的高低。

但十多年的量化投资经验告诉我,这种直觉往往是错误的。记得2017年我刚开始使用量化工具时,也曾犯过类似的错误。当时某科技股已经连续上涨了三个月,我认为它"太贵了",转而选择了一只横盘已久的传统行业股票。结果前者继续翻倍上涨,后者却持续低迷。

二、机构资金的游戏规则

市场的真相是:股价能走多远不取决于它已经涨了多少,而在于机构资金参与的意愿和持续性。这就是为什么有些股票可以成为十倍股,而有些看似"便宜"的股票却长期无人问津。

以近期市场的明星股为例:

展开全文

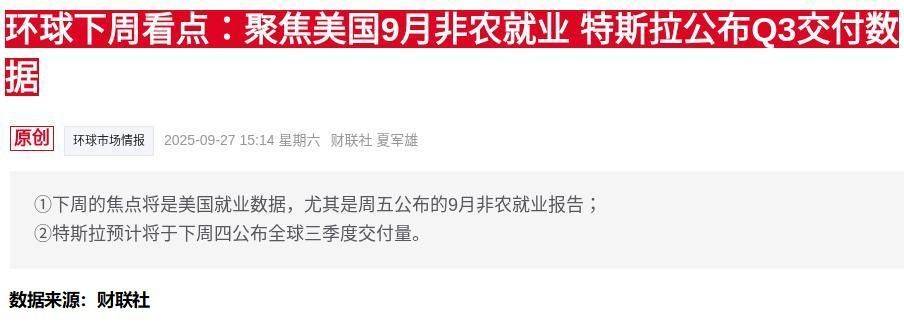

这张图展示了一只热门股票的量化数据。图中橙色柱体代表机构资金的活跃程度。值得注意的是,该股在45个交易日内出现了7次涨停,每次高位调整都会给投资者带来巨大的心理压力(图中①、②、③、④位置)。如果仅凭直觉判断,大多数人都会选择获利了结。

但数据告诉我们完全不同的故事:从画框位置开始,"机构库存"数据持续活跃,表明大资金一直在积极参与交易。这种情况下,表面的调整反而是机会而非风险。

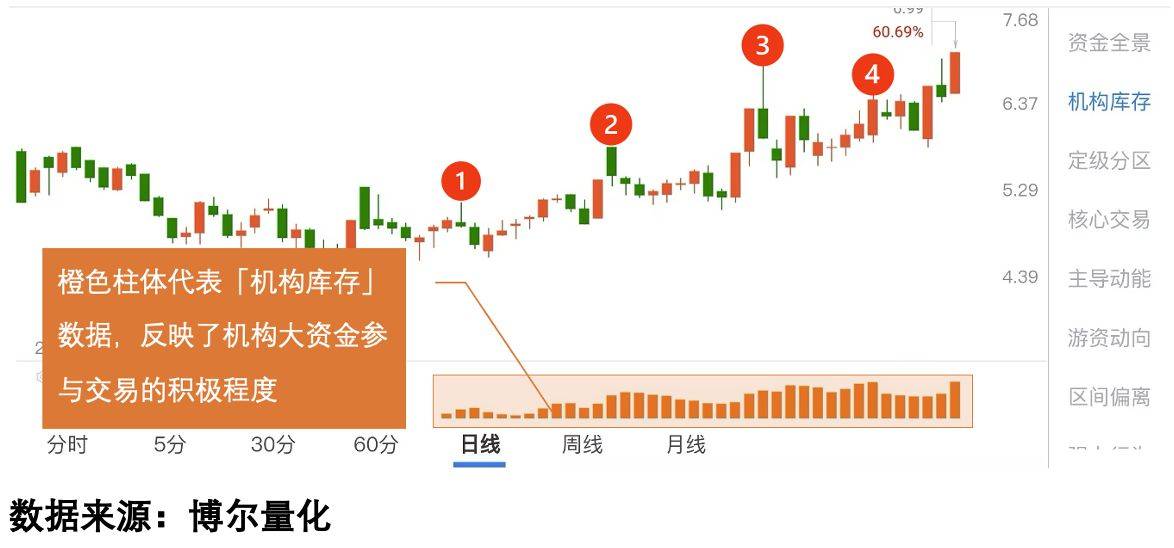

对比另一只股票的走势:

同样是在①、②、③、④位置出现反弹,但由于缺乏机构资金的持续参与(没有橙色柱体),最终股价一路走低。这个对比生动地说明了一个道理:没有大资金支持的反弹都是镜花水月。

三、量化视角下的市场真相

回到开篇提到的美股走势。为什么在传统上表现疲软的9月份美股依然强势?为什么在本周回调后市场预期依然乐观?答案都藏在数据里。

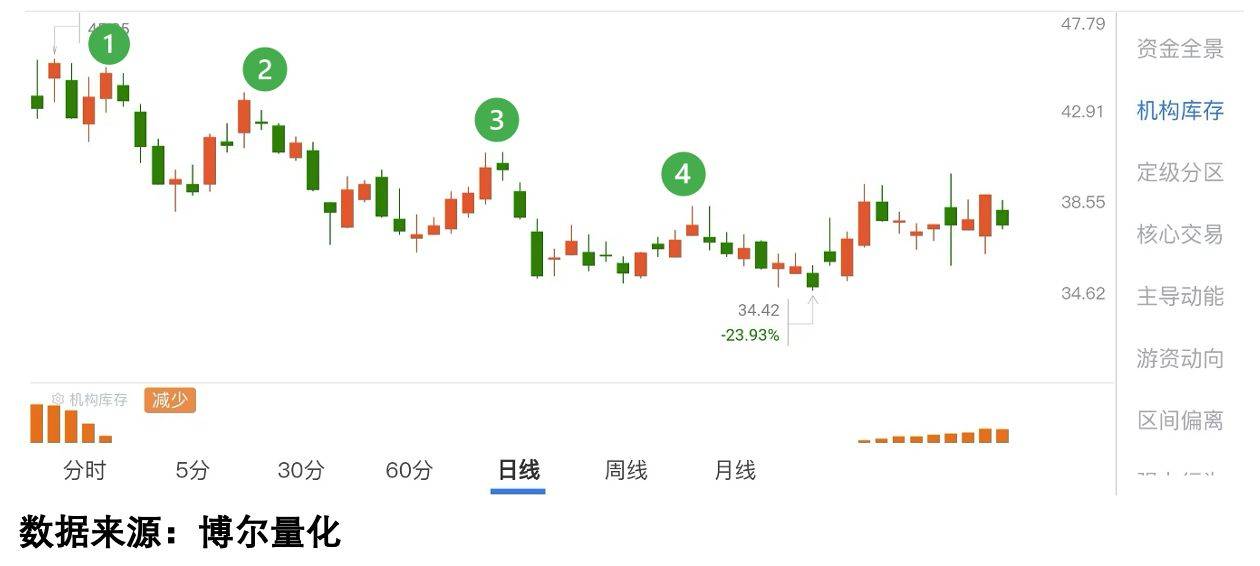

首先看降息预期。目前货币市场预期美联储10月降息概率高达86%,这反映了机构投资者对未来政策走向的判断。其次看就业数据预期。汇丰分析师预计9月非农就业可能疲软——这在表面上看似利空,实则强化了降息预期。

这种复杂的市场逻辑正是量化工具的价值所在。通过长期积累交易行为数据并建立分析模型,我们可以穿透表象看到本质:

持续性比幅度更重要:短期涨跌只是噪音,关键看资金参与的持续性

预期比现实更重要:市场永远在交易未来而非当下

行为比价格更重要:价格只是结果,交易行为才是原因

四、给普通投资者的建议

基于这些年的实践经验,我想分享几点心得:

克服锚定心理:不要被历史价格束缚判断

关注行为而非价格:学会通过数据观察资金动向

建立系统思维:用规则替代情绪决策

长期视角:忽略短期波动把握大趋势

特别要提醒的是当前市场的特殊性。随着财报季进入尾声和经济数据密集公布(如耐克财报、特斯拉交付量等),市场波动可能加剧。这种情况下更需要保持理性:

周二公布的消费者信心指数可能影响消费类股票

周三的ISM制造业数据对周期股至关重要

周五的非农报告将决定短期市场方向

但这些都只是表象因素。真正决定个股命运的还是机构资金的参与程度——就像前文两个案例展示的那样。

五、回归本质的投资哲学

投资本质上是一场认知博弈。当大多数人还在纠结于涨跌数字时,少数人已经通过量化工具看到了更深层的市场结构。

我特别喜欢用这样一个比喻:市场就像一座冰山——价格波动只是露出水面的部分,而真正决定冰山移动方向的是水下看不见的巨大基座(即机构资金的行为)。

从这个角度看开篇的美股走势就很好理解了:

周线回调只是技术性调整(水面部分)

月线保持上涨反映的是资金持续流入(水下部分)

降息预期强化了这种趋势(驱动因素)

这也解释了为什么有些个股能在质疑声中不断创新高——因为支撑它们的是源源不断的机构资金流。

结语与声明

回到最初的问题:为什么美股能在传统淡季保持强势?答案现在已经很清晰——因为机构资金的持续参与创造了不同于季节规律的市场节奏。

这让我想起十年前刚开始接触量化投资时的顿悟时刻:原来市场上最宝贵的信息不是明天是涨是跌,而是此时此刻谁在买、谁在卖、买卖的力度有多大。

最后需要说明的是: 本文所涉信息均来自公开渠道整理分析, 旨在分享个人投资研究心得。 文中提及的任何标的均不构成建议, 投资有风险决策需谨慎。 若内容涉及版权问题请联系删除。 谨防冒名荐股等诈骗行为, 本人从未也绝不会开展此类活动。 投资路上愿与各位共同成长, 用数据思维穿透市场迷雾, 找到属于自己的投资之道。

评论